Entretien avec Muriel Salle

En France, les femmes ont longtemps été interdites d’exercer la médecine, et les savoirs biomédicaux construits à leur sujet depuis le XIXe siècle sont souvent très dépréciatifs. Derrière ce constat irréfutable que dresse Muriel Salle, on prend la mesure à la fois des évolutions positives et encourageantes de ces dernières années en matière de connaissances médicales sur les femmes. Patientes souffrant de pathologies spécifiques et non moins graves que celles des hommes, pour des raisons biologiques assez évidentes, mais aussi pour des raisons culturelles et sociales, elles souffrent et bénéficient paradoxalement d’héritages tenaces qui amènent au constat qu’il reste encore beaucoup de choses à comprendre et accomplir dans ce domaine.

Muriel Salle est maîtresse de conférences en histoire. Spécialiste des questions de genre et médecine, elle enseigne à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Historienne, spécialiste du XIXe siècle, ses thématiques de recherche portent sur l’histoire des corps et de la médecine dans une perspective constructionniste. Elle travaille sur les vulnérabilités (sexisme, précarité), particulièrement dans le domaine de la santé. Enfin, une partie de ses recherches portent sur la formation des enseignant·es aux questions de genre et à l’égalité entre filles et garçons.

Elle est l’autrice de « Femmes et santé, encore une affaire d’hommes », co-écrit avec Catherine Vidal (Belin, 2017)

Laboratoire CCD : vous soulignez dans vos travaux que les femmes ont été pendant longtemps les grandes maltraitées de la médecine. Qu’entendez-vous par cela ?

Le savoir médical – comme la majorité des savoirs scientifiques – s’est construit sur un socle masculin. D’une part parce que les personnes produisant historiquement ces savoirs médicaux étaient des hommes, d’autre part parce que la profession médicale a été interdite aux femmes jusque dans les années 1880, en France tout particulièrement.

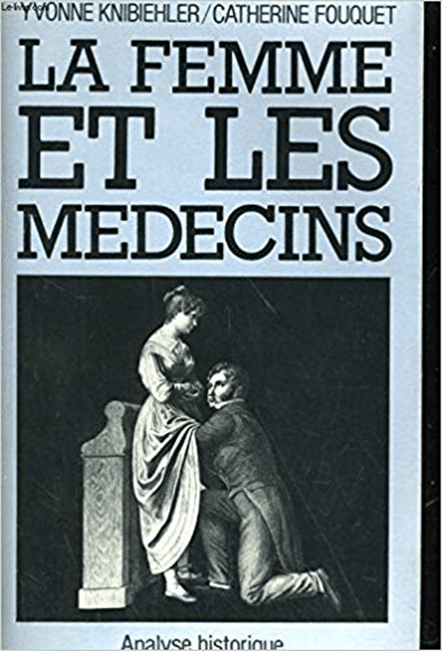

On construit au XIXème siècle des savoir médicaux sur les femmes, mais les femmes sont en quelque sorte des corps humains par défaut. La norme réside dans la physiologie des hommes, l’exception à la norme est et demeure le féminin. On parle d’ « androcentrisme » pour désigner ce biais qui irrigue les savoirs biomédicaux en particulier, et bien des domaines de la connaissance par ailleurs. Dans ce contexte du XIXe siècle, les femmes sont pensées par essence comme physiologiquement pathologiques et dysfonctionnantes : une femme qui va bien est – au fond – une femme qui va mal. Tout un imaginaire du corps des femmes s’élabore alors, autour de l’idée d’un corps qui en soi dysfonctionne : les cycles menstruels, les règles sont encore aujourd’hui perçues comme une perturbation dans l’organisme, et c’est cette perception qui explique entre autres choses la longue exclusion de femmes dans les essais médicaux. C’est une source de variabilité incontrôlable, perçue comme problématique.

Cette représentation de la santé de la femme prévaut globalement jusqu’à la fin des années 1970. C’est grâce au mouvement féministe de la deuxième vague, qui accompagne la loi Neuwirth en 1967 et la loi Veil en 1975, que les choses commencent à bouger. Le mouvement conteste la production de savoirs androcentrés. Les femmes doivent pouvoir désormais posséder, acquérir, partager des connaissances sur leurs corps et leur santé. C’était le cas avant le XIXe siècle et l’avènement de la médecine clinique, mais ces savoirs anciens ont été décrédibilisés, présentés comme empiriques, transmis par voie orale, notamment via les matrones, précurseuses des sages-femmes, en dehors donc du sein des seins seul légitime à produire des savoirs scientifiques dignes de ce nom : le monde académique, préempté par les hommes.

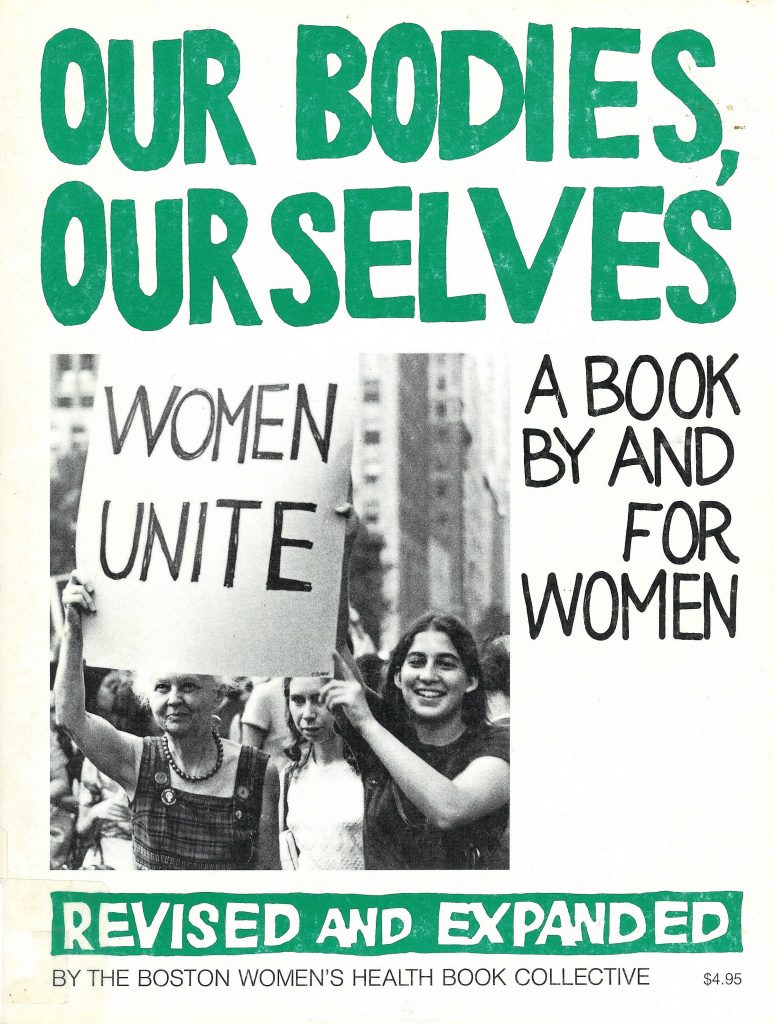

Les femmes des années 1970 réclament cette réappropriation. Un ouvrage emblématique intitulé Notre corps nous-mêmes publié dans les années 60 (1969 aux Etats-Unis, 1977 en France) est emblématique du Women Health Movement qui part des Etats-Unis pour se propager dans d’autres pays. Les initiatrices du mouvement revendiquent la présence de femmes la pratique du Self help gynécologique, une méthode d’investigation de leur sexe par les femmes, pratiquée en groupe à l’aide de matériel gynécologique – souvent un spéculum plus un miroir et éventuellement une lampe de poche – ou par la parole. Elle se pratique en dehors de toute dimension médicale ou sexuelle et vise l’apprentissage par l’observation. Elles veulent se réapproprier les savoirs sur leurs corps, les co-construire et les partager hors du cadre de compréhension médical perçu comme pathologisant a priori. Suivra la demande de l’inclusion des femmes dans les essais pharmaceutiques et de la reconnaissance de certains de leurs maux comme de vraies pathologies, cependant que, par certains de ses aspects, le mouvement prend ses distances avec le corps médical, ses méthodes et ses discours. Dans cette perspective, rappelons que l’endométriose n’a été reconnue que très récemment comme une maladie.

Le Women Health Movement se développe dans les années 80 et 90, et a des conséquences législatives importantes, à l’instar de la loi de 1993 votée aux Etats-Unis, sur l’obligation d’inclure systématiquement des femmes dans les recherches médicales. Cette loi survient à l’époque à la suite d’un scandale sur une étude d’envergure portant sur la prévention de la crise cardiaque menée par le NIH (National Institutes of Health) sur une population de 22 000 personnes, uniquement des hommes

Laboratoire CCD : ce manque d’intérêt structurel pour la santé de la femme ne cache-t-il pas aussi la persistance d’une forme de tabou historique sur des sujets peut-être un peu trop honteux à traiter, même au sein du corps médical ?

Oui complètement. La santé sexuelle, la contraception, les règles n’ont jamais été des sujets simples à aborder, tout comme l’infertilité. Il faut avoir à l’esprit que les femmes qui consultent des médecins au XIXe siècle sont des femmes de la haute société, auxquelles s’appliquent des prescriptions très strictes en termes de code moral, de pudeur, et que les médecins qui sont issus de ce même monde partage. Imaginez que l’examen médical se déroule debout, et que la patiente ne se dévêt pas…

Aujourd’hui c’est devenu plus simple, mais ce n’est pas forcément vrai dans tous les milieux sociaux. On ne peut ainsi se réjouir de la diversification des missions qui incombent dorénavant aux sages-femmes, qui possèdent les compétences nécessaires en termes de savoir-être avec les femmes, et du rôle qu’elles sont amenées à jouer, en dehors du seul cadre de la grossesse, pour accompagner les femmes sur leurs problématiques de santé spécifiques tout au long de leur vie. Les retards que l’on a constatés pendant longtemps sont aussi le fruit d’un intérêt fluctuant des sujets de santé féminine au sein de la profession médicale. Et surtout, on ne s’intéresse jamais aux femmes pour elles-mêmes, mais d’abord en tant que corps reproducteur. La médicalisation de l’accouchement est liée à une grande angoisse, dans le courant du XIXe siècle, quant à la baisse tant qualitative que quantitative de la natalité en France.

La gynécologie médicale, qu’il faut distinguer de la gynécologie obstétrique, est née en 1963 en France, puis a disparu en 1984 avec la réforme de l’Internat. Elle est ensuite revenue avec un statut renforcé. On assiste en parallèle à une très forte féminisation de la population des étudiants et des nouveaux praticiens. L’histoire de la profession médicale en général, et la distribution par sexe dans les différentes spécialités médicales est également passionnante à analyser.

Un autre aspect important expliquant ce degré d’éveil moindre est que bon nombre de problématiques féminines ne sont pas encore considérées comme de véritables maladies. Pour une partie du corps médical, il s’agit historiquement davantage de « bobologie », de « sujets de bonnes femmes ». Cette représentation – anecdotique en apparence – n’a pas soutenu le pouvoir d’attractivité des métiers en lien avec la gynécologie auprès les futurs praticiens. D’autres grandes spécialités ont capté davantage la lumière des professions médicales, et rayonnent par les compétences techniques qu’elles semblent davantage mobiliser. De plus, le fait que la santé des femmes repose aussi structurellement sur une démarche de suivi rythmée par des rendez-vous de routine et des consultations qui peuvent survenir en dehors du cadre pathologique (renouvellement de pilule, suivi de grossesse) peut ne pas paraître stimulante, pour des étudiant·es dont l’imaginaire médical est largement pétri de figure médico-héroïques comme celles du Docteur House par exemple.

Laboratoire CCD : on découvre aussi aujourd’hui que les femmes – dont les modes de vie ont très clairement évolué durant ces dernières années – présentent des fragilités de santé spécifiques.

En effet. Cela fait partie des prises de conscience récentes. Le stress, les ulcères de l’estomac, les maladies cardio-vasculaires concernent aussi les femmes. Il faut d’ailleurs relever à ce propos que le mouvement inverse est aussi palpable. On mesure que des pathologies jusque-là réputées comme purement féminines se retrouvent aussi chez les hommes à l’instar de l’ostéoporose, dont on découvre depuis les années 1990 qu’elle concerne aussi les hommes qui vieillissent. Cela doit conduire à remettre en cause certaines grilles de lectures stéréotypées qui « invisibilisent » les femmes atteintes de maladies réputées masculines et, inversement, les hommes atteints de maladies réputées féminines. Pour le dire autrement, s’il demeure évident qu’hommes et femmes présentent des maladies différentes parce qu’ils sont biologiquement différents, on prend de plus en plus la mesure de la dimension sociale de la santé, qui peut conduire hommes et femmes à se ressembler (par exemple en termes de consommation de tabac avec les conséquences pour la santé des unes comme des autres qu’on imagine) ou au contraire à souffrir de maux différents, ou de façon différente, pour des raisons plus psycho-sociales que seulement biologiques.

Ainsi certains métiers masculins sont aujourd’hui moins pénibles que par le passé, parce que leur pénibilité a été bien cernée et qu’on a fait en sorte d’y remédier, alors la pénibilité des métiers réputés féminins est parfois bien moins évaluée, voire invisibilisée alors qu’elle est clairement présente, en termes de stress, de résistance, de mobilisation de la force physique. Ignorée, la pénibilité n’est pas réduite et les problématiques de santé au travail concernent donc aussi, et parfois davantage, les femmes.

Il est nécessaire de redéfinir la manière dont les pathologies sont perçues, imaginées comme masculine et/ou féminine, parfois de manière datée ou illégitime.

Où en est la France par rapport aux autres pays dans le domaine de la Santé de la Femme ?

Notre système de santé assure une couverture de santé et une qualité de soins qui est par bien des aspects en pointe par rapport à de nombreux autres pays industrialisés.

Toutefois certains pays comme la Suisse, les Pays-Bas ou l’Allemagne initient des démarches orientées autour de la question du genre, qui vont dans le sens d’une plus grande prise en compte des spécificités en lien avec la physiologie et les spécificités psycho-sociales des femmes. En témoigne par exemple le département de recherche sur le Gender Health lancé au sein de l’Université de Berlin.

Dans ce contexte, la France a pris un peu de retard sur certains de ses voisins. Le premier rapport dédié à la santé des femmes a été publié en 2020, ce qui est relativement récent. Mais les lignes sont en train de bouger, en particulier du côté de l’INSERM, sous l’impulsion, notamment de Nathalie Bajos.

Laboratoire CCD : concernant la conception et la procréation, quel est votre regard sur la vie des femmes en 2020 ?

Les pressions sociales auxquelles elles sont soumises conduisent parfois les femmes à faire des choix de vie qui ne sont pas en adéquation avec certaines réalités biologiques, qui peuvent hélas se rappeler cruellement à elles. Gérer une carrière professionnelle fait oublier pendant un certain nombre d’années que les lois de la nature restent intangibles. La question de l’horloge dite « biologique » est épineuse. C’est en réalité un sujet éminemment éthique tout autant que politique : peut-on continuer à dissocier ces rythmes biologiques immuables et la réalité socio-professionnelle de ces femmes en quête de réalisation personnelle et professionnelle en tant que femmes, et pas uniquement en tant que maman ? Comment faire pour articuler ces désirs légitimes, qui sont parfois concurrents en termes de temporalités.

Certains grands groupes internationaux proposent à leurs salariées de pouvoir congeler leurs ovocytes, au service de la revendication du « un enfant, si je veux, quand je veux ». Mais qu’implique réellement ce « quand je veux » transhumaniste ? Ce sont là des questions de bioéthiques extrêmement délicates.

Le recours à la Fécondation In Vitro (FIV) et à la Procréation Médicalement Assistée, sans être bien entendu une règle absolue, traduit les préoccupations d’un certain nombre femmes appartenant à des CSP supérieures, ayant fait le choix de la carrière avant celui de l’enfant. Dans les catégories plus populaires, ces questions ne se posent pas tout à fait dans les mêmes termes.

Un autre aspect intéressant à relever : la naissance d’un enfant n’a pas le même impact pour la carrière d’un homme et pour la carrière d’une femme. Un homme qui devient père est plus souvent promu, car son nouveau statut de père lui confère une image de fiabilité, de responsabilité, d’ancrage qui font les bons managers et les bons décideurs. A l’inverse, une femme qui devient mère est souvent « mise au placard », perçue comme moins mobilisée et moins impliquée dans sa carrière, susceptible de s’absenter et d’être moins disponible.

Comment les femmes d’aujourd’hui vivent-elle leur sexualité ?

Tout est question de génération. Les 30-40 ans ont reçu une éducation résolument pathologique de la sexualité, sous la menace permanente du SIDA. La peur qui a accompagné les années 90 et une partie des années 2000 s’est dissipée à tel point que l’on a vu ressurgir de nouvelles vagues de contamination. Le SIDA ne fait plus peur, et est moins synonyme de vigilance chez les générations les plus jeunes. Un autre aspect frappant : les jeunes femmes revendiquent une sexualité rimant avec plaisir de manière beaucoup plus marquée que dans les années 80 et 90. Ce sont de nouvelles générations portant de nouveaux mots d’ordre, tels que « osez le clito ». Du reste, pouvoir jouir d’une sexualité satisfaisante est présenté à l’heure actuelle comme une composante essentielle de certaines définitions de la santé, considérée comme un état de complet bien-être bio-psycho-social.

Dans certains pays cela va jusqu’à la reconnaissance d’une sorte de « droit à la sexualité », et à la promotion du recours à des « aidant·es sexuel·les » au service des personnes en situation de handicap. En février 2020 la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel a ainsi saisi le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) après s’être dite « favorable à ce qu’on puisse accompagner la vie intime, affective et sexuelle » des personnes handicapées. Le Haut Conseil à l’égalité (HCE) a fermement réagi, s’opposant “fermement à la proposition d’aidant sexuel pour les personnes handicapées”. On voit par-là que ces sujets d’actualité sont clivants.